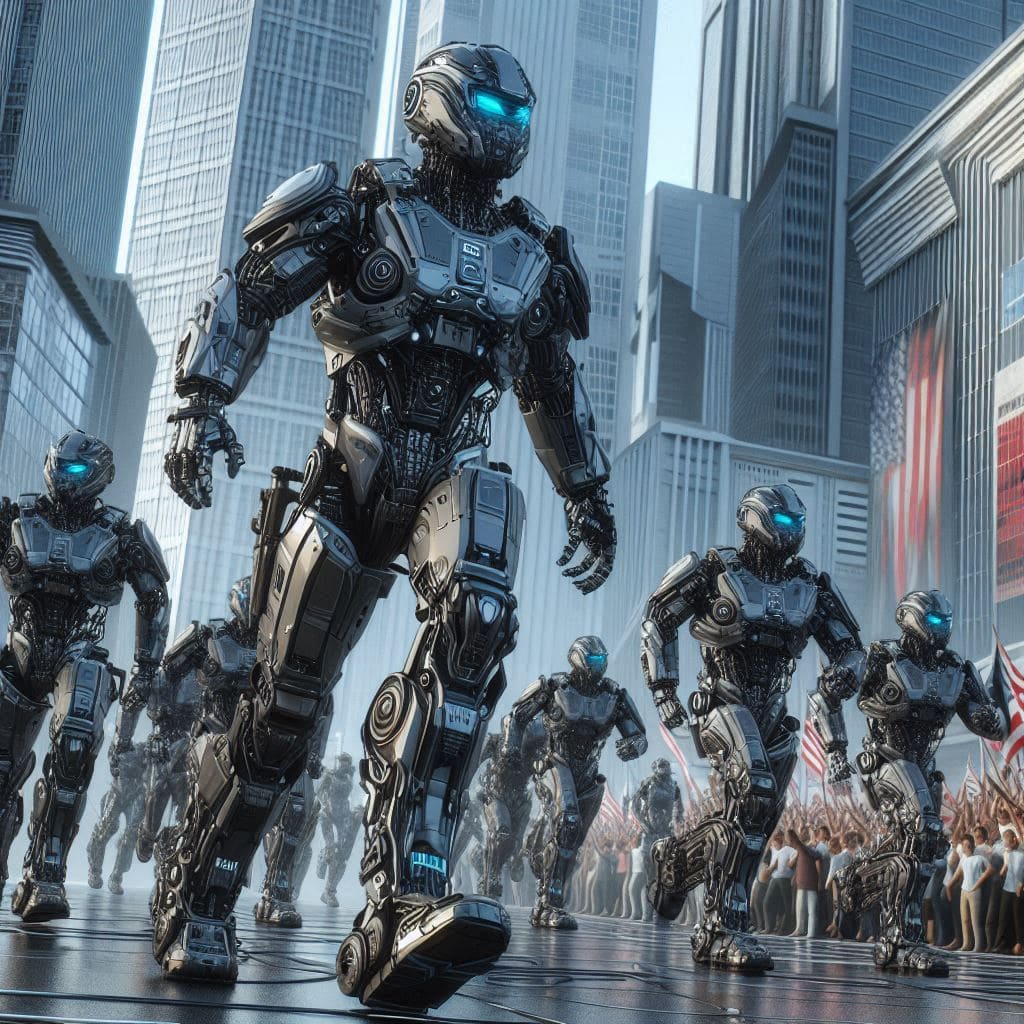

Polyfunktionale Roboter: Vielseitige Helfer & Instrumente der Unterdrückung

Apr.

Eine kritische Bestandsaufnahme von Technik, Einsatzbereichen und Gefahren im Zeitalter autonomen Handelns

Von Fertigungsrobotern bis zu Haushaltshelfern

Polyfunktionale Roboter zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur eine einzige, repetitive Aufgabe erfüllen, sondern dank modularer Hardware und KI-basierter Steuerung flexibel in unterschiedlichsten Szenarien eingesetzt werden können. Während Industrie 4.0 und Forschungseinrichtungen den Fortschritt preisen – von agilen Leichtbaurobotern in der Fertigung bis zu Haushaltshelfern im Smarthome – wächst gleichzeitig die Sorge, dass dieselben Technologien als Werkzeuge eines Überwachungsstaats, eines Polizeistaats oder gar für militärische Unterdrückung missbraucht werden könnten. Dieser Artikel beleuchtet die technischen Grundlagen polyfunktionaler Roboter, ihre vielfältigen Einsatzfelder und vor allem die Gefahren, die entstehen, wenn sie in Kombination mit Künstlicher Intelligenz (KI) in die falschen Hände geraten.

Was sind polyfunktionale Roboter?

Polyfunktionale Roboter sind Maschinen, deren Hardware- und Softwarearchitektur so ausgelegt ist, dass sie sich per Software-Update oder Austausch einzelner Module an neue Aufgaben anpassen lassen. Anders als klassische Industrieroboter, die in Fertigungsstraßen monotone Wiederholaufgaben übernehmen, können diese Roboter dank:

- Modularer Bauweise (wechselbare Greifer, Sensoren, Werkzeuge)

- Fortgeschrittener Steuerungssoftware (adaptives Bewegungslernen)

- Vernetzung und Datenanalyse (Echtzeit-Feedback, Cloud-Anbindung)

autonom navigieren, Objekte manipulieren und sogar kooperative Teams bilden. Der wissenschaftliche Bereich, der sich mit Konstruktion, Steuerung und Einsatz solcher Maschinen befasst, heißt Robotik.

Technologische Grundlagen

Mechanik und Elektronik

Polyfunktionale Roboter bestehen aus einem mechanischen Skelett (Kinematik), Aktuatoren (z. B. Elektromotoren oder hydraulische Antriebe) und einer Vielzahl von Sensoren (Kameras, Lidar, Druck- und Berührungssensoren). Die Kinematik bestimmt, wie viele Achsen ein Roboter hat und wie beweglich er ist – von 6-Achsern in Fertigungsrobotern bis zu mehr als 20 Freiheitsgraden in humanoiden Systemen.

Steuerung und KI

Die „Intelligenz“ kommt über fortgeschrittene Algorithmen ins Spiel:

- Maschinelles Lernen (ML) ermöglicht es Robotern, Bewegungsabläufe oder Greifstrategien aus Beispieldaten zu erlernen.

- Deep Learning verarbeitet Kamerabilder und Umgebungsdaten, um Objekte zu erkennen und komplexe Umgebungen zu navigieren.

- Reinforcement Learning erlaubt Robotern, in simulierten Welten selbstständig Handlungsstrategien zu optimieren.

Die Kombination dieser Methoden führt zu Systemen, die in realen, dynamischen Umgebungen agieren können – Voraussetzung für den Einsatz in Behörden, Haushalt und Industrie.

Anwendungsfelder

Industrie und Logistik

- Fertigung 4.0: Roboterzellen, die Bauteile autonom bestücken, verschweißen oder lackieren und dabei in Echtzeit auf Abweichungen reagieren.

- Lagerautomatisierung: Flurförderzeuge und Regalroboter, die Bestände einlagern und Kommissionieraufträge eigenständig abwickeln.

- Predictive Maintenance: Roboterarme mit integriertem Ultraschall- oder Thermographiescanner, die Anlagenzustände überwachen und frühzeitig auf Schäden hinweisen.

Gesundheitswesen und Service

- Pflegeassistenz: Systeme, die Patienten mobil unterstützen oder Vitalparameter überwachen.

- Reinigungsroboter: Selbstständiges Wischen und Desinfizieren in Kliniken oder Altenheimen.

- Hospitality: Roboter, die in Hotels Auskünfte geben oder Gepäck zu Zimmern transportieren.

Haushalt und Alltag

- Smarthome: Roboterstaubsauger mit Objekterkennung, Fensterputzroboter oder autonome Rasenmäher.

- Bildungsroboter: Interaktive Systeme, die Kindern naturwissenschaftliche Konzepte spielerisch vermitteln.

Polizei und Militär

- Polizeiroboter: Vierbeinige Systeme („Robodogs“) oder Radroboter, die Bombenentschärfung, Gefahrenlagen oder Zugangsüberprüfungen durchführen. Ein Beispiel ist das InnovationsLab der Polizei NRW mit Laufroboter „Spot“.

- Kampfroboter: Autonome oder ferngelenkte militärische Systeme, die Aufklärung, Patrouillen oder sogar bewaffnete Einsätze übernehmen. Militärroboter umfassen sowohl unbemannte Aufklärungsfahrzeuge als auch lethal autonomous weapon systems (LAWS).

Gefahren und kritische Betrachtung

1. Überwachungsstaat und Präventionsstaat

Polyfunktionale Roboter in Kombination mit KI ermöglichen eine flächendeckende, automatisierte Überwachung. Kameraroboter patrouillieren in öffentlichen Räumen, identifizieren Personen und analysieren Verhaltensmuster in Echtzeit. Werbewirksam deklarierte Sicherheitsmaßnahmen können schnell zum Überwachungsstaat degenerieren, in dem Bürgerrechte massiv eingeschränkt werden. Eine Weiterentwicklung ist der Präventionsstaat, in dem unerwünschtes Verhalten von vornherein unterbunden werden soll.

Beispiel: In autoritären Regimen werden bereits KI-gestützte Kamerasysteme eingesetzt, die Gesichtserkennung, Stimmungsanalyse und Verhaltensprognosen kombinieren, um regimekritische Demonstranten zu identifizieren und im Vorfeld zu kontrollieren. Gegnerische Gruppen werden markiert und ihre Mobilisierung unterbunden.

2. Polizeistaat und Unterdrückung von Demonstrationen

Polizeiroboter können im Namen der öffentlichen Sicherheit schnell zur militärischen Komponente moderner Polizeiarbeit werden. Roboterhunde, Drohnen und fahrbare Einheiten mit Wasserwerfern lassen sich auch für die Niederschlagung von Demonstrationen einsetzen. Bereits 2022 testete die Polizei NRW einen Laufroboter, der neben Katastrophenhilfe auch zur taktischen Unterstützung in Gefahrenlagen dient. In der Praxis könnte dies bedeuten:

- Echtzeit-Überwachung von Versammlungen

- Gezielte Identifikation von Demonstranten

- Automatisierter Einsatz von Zwangsmaßnahmen

Wenn KI-Algorithmen—möglicherweise fehlerbehaftet oder voreingenommen—Entscheidungen treffen, steigt die Gefahr von Missbrauch und Willkür.

3. Militärischer Einsatz und außer Kontrolle geratene Geheimdienste

Die Entwicklung von Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) wirft existenzielle Fragen auf. Amnesty International warnte, dass autonome Waffensysteme ohne menschliche Kontrolle eine ernsthafte Bedrohung für Menschenrechte und zivile Unversehrtheit darstellen. In Konfliktgebieten werden bereits halbautonome Roboterhunde eingesetzt – etwa von Streitkräften zur Erkundung, Zielidentifizierung und teilweise auch zur Bekämpfung von Gegnern. Dies kann zu:

- Ungeklärter Verantwortung: Wer haftet, wenn ein Roboter Zivilisten angreift?

- Eskalation durch Fehlfunktionen: KI-Fehler oder fehlerhafte Sensordaten können zu unkontrollierten Angriffen führen.

- Geheimdienstliche Missbräuche: Geheimdienste könnten Robotersysteme für heimliche Operationen oder Überwachungsprogramme in Demokratien implementieren, ohne parlamentarische Kontrolle.

4. Konzentration von Macht und mangelnde Transparenz

Die hohe Komplexität polyfunktionaler Roboter und ihrer KI-Module führt zu einer Black-Box-Situation, in der weder Bürger noch oft die Betreiber vollständig verstehen, wie Entscheidungen zustande kommen. Wenn wenige große staatliche oder militärische Stellen über diese Technologie verfügen, entsteht eine gefährliche Machtkonzentration:

- Politische Erpressbarkeit durch gezielte Überwachung

- Manipulation von Daten und Algorithmen für Propaganda oder Wahlmanipulation

- Unterdrückung der freien Rede: Kritische Journalisten oder Aktivisten werden überwachungs- und robotergestützten Systemen ausgesetzt.

Beispiele staatlichen Fehlverhaltens

- China und das Social Credit System: KI-gestützte Kameras und Roboterdrohnen fluten die Straßen und werten das Verhalten jedes Bürgers in sozialen Ranglisten aus.

- Russland und automatisierte Grenzkontrollen: Robotersysteme melden abweichende politische Meinungsäußerungen automatisch als potenzielle Gefahr.

- USA und massenhafte Audio-Überwachung: Leak-Dokumente zeigten, dass internationale Geheimdienste Roboterdrohnen und automatisierte Abhörsysteme koordinieren, um unbeteiligte Zivilisten zu überwachen.

Regulatorische und ethische Ansätze

1. Internationale Abkommen und Kontrollen

Ähnlich wie bei autonomen Waffensystemen bedarf es völkerrechtlicher Regelungen für den Einsatz von Polizei- und Überwachungsrobotern. Transparente Kontrollorgane und unabhängige Evaluierung sind notwendig, um Missbrauch zu verhindern.

2. Technische Normen und „Ethical AI“

- Explainable AI (XAI): Algorithmen müssen so gestaltet sein, dass ihre Entscheidungen nachvollziehbar bleiben.

- „Kill Switch“-Mechanismen: Roboter müssen jederzeit von Menschen abgeschaltet werden können.

- Privacy by Design: Bereits in der Entwicklungsphase müssen Datenschutzprinzipien integriert werden.

3. Öffentlicher Diskurs und Transparenz

Eine informierte Gesellschaft ist die beste Waffe gegen Technomissbrauch. Öffentliche Debatten, Whistleblower-Schutz und zivilgesellschaftliches Monitoring (z. B. durch NGOs wie Amnesty International) sind essenziell, um Machtkonzentrationen aufzubrechen.

Überwachung, Polizeistaat und geheimdienstliche Machtentfaltung

Polyfunktionale Roboter, ergänzt um KI, bieten beeindruckende Potenziale für Industrie, Forschung und Alltag. Doch in den Händen von Polizei, Militär oder Geheimdiensten können sie schnell zum Werkzeug massenhafter Überwachung, zum Instrument eines Polizeistaats oder zum Motor geheimdienstlicher Machtentfaltung werden. Die Enthüllungen von Edward Snowden über die Ausmaße moderner Überwachungstechnologien mahnen uns eindringlich, die Entwicklung und den Einsatz dieser Systeme kritisch zu begleiten und durch strikte, transparente Regulierungen einzudämmen.

Nur durch eine Kombination aus technischer Sicherheit („Ethical AI“), ethischen Leitlinien und öffentlichen Debatten können wir gewährleisten, dass polyfunktionale Roboter dem Wohl der Allgemeinheit dienen – und nicht zur Bedrohung von Freiheit und Demokratie werden.

Weiterführende Links:

- Wikipedia – Roboter: eine Einführung in Konstruktion und Robotik

- Wikipedia – Überwachungsstaat: Begriff und Geschichte

- Wikipedia – Militärroboter: Einsatzgebiete und Herausforderungen